BIPROGYグループは、人財を持続的成長と中長期的な企業価値向上の原動力であり、重要な資産と位置づけ、価値の最大化に向けて戦略的に投資しています。Purposeの実現には、産業や業界の枠を超えた多様な企業・組織との協働によるビジネスエコシステムの形成が不可欠です。そのためには、社員一人ひとりが多様な価値を生み出す力を備えることが求められます。この力は、多様な価値観や背景を持つ社員が、それぞれの能力を発揮できる企業風土の中で、自らの志を追求し、変化を楽しみながら挑戦することによって育まれます。私たちは、こうした挑戦を通じて社員が視野を広げ、多面的な視点や柔軟な発想を育むことを重視し、その実現に向けた人財改革を継続的に推進しています。

雇用・職場においては、「グループコンプライアンス基本方針」および「BIPROGYグループ役職員行動規範」に定める通り、人種、信条、性別、社会的身分、宗教、国籍、年齢、性的マイノリティ、心身の障害などに基づく不当な差別は行いません。また「BIPROGYグループ人権方針」では、あらゆる形態の強制労働や児童労働は認めないこと、労使間の対話を大切にし、労働者の団結権、団体交渉権を含む労働者の権利を尊重することを約束しています。

なお、労働基準に関する法令や会社方針については、就業規則などの配布、社内ホームページへの掲載、eラーニングなどによる啓発を通じ、国内外の従業員に周知を図っています。

労働慣行については、ILO国際労働基準に基づき、法定最低賃金の支払いや、過度な労働の回避・削減、最大労働時間の設定、同一職務レベルにおいて性別間で統一された報酬体系の適用、有給休暇の支給、といった労働者の権利を守るための取り組みを行っています。

当社グループは、テクノロジーによって社会的価値を創出する企業グループとして、人的資本を「唯一無二の価値」と捉え、志を含む多様な個の力を最大化することを人財戦略の核としています。社員一人ひとりが「志追求型人財(ココツイ人財)」として、変化を楽しみ、恐れずにチャレンジする「ワクワク個人」として成長することを後押しし、個人と会社が共に成長する関係の構築を目指しています。また、異なる属性や経験を持つ多様な個が互いにリスペクトし合い、Purpose(存在意義)を原動力に協働する「ワイワイ組織」の実現に向け、共創を促す風土づくりにも注力しています。こうした文化の醸成により、想像を超える価値の創出を図ります。

「経営方針2024-2026」では、「コア事業」「成長事業」を担う4つの強化人財(顧客ビジネスアーキテクト、高度プロジェクトマネージャー、ビジネスプロデュース人財、グローバル人財)の育成を加速させています。これらの人財戦略は、ROLESに基づく人的資本マネジメントと連動し、人的資本投資を通じた価値創出を推進しています。今後も、社員一人ひとりの志と成長、多様な協働を原動力に、BIPROGYグループの持続的な変革と社会貢献を目指していきます。

当社グループでは、意思決定機関であるサステナビリティ委員会の下部機関として、人財戦略や人権課題への対応について協議をするソーシャル委員会を設置しており、取締役執行役員兼CHRO(チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー)が委員長を務めています。ソーシャル委員会の審議事項および活動状況は委員長からサステナビリティ委員会に報告され、審議事項のうち当社グループの業績や事業戦略への影響が大きい重要事項は、サステナビリティ委員会での審議を経て意思決定されます。

取締役会に対しては、サステナビリティ委員会の活動状況として、定期的に報告されます。

人財戦略と企業の成長戦略のさらなる連携を図るため、人的資本マネジメント部が中心となって、グループ全体の戦略を立案・推進しています。この取り組みにより、人的資本経営の強化を進め、企業の持続的な成長を支える人財の育成と活用を推進しています。

| 責任者 | 取締役執行役員 CHRO 澤上 多恵子 |

|---|---|

| 審議機関 | ソーシャル委員会 |

当社グループでは、多様な人財の価値を最大限引き出す人的資本経営をより強化するため、タレントマネジメントシステムの構築・運用と、ROLESを軸とする人的資本マネジメント、人財開発施策を推進してきました。ROLESとは当社グループの「業務遂行上における役割」であり、人的資本マネジメントの仕組みにおける中核概念です。ROLESにより、経営戦略に基づき、各事業戦略を遂行するために必要な人的資本の種類・質・量の可視化を進めています。ROLESを人財ポートフォリオ(部門/組織/事業領域/年代別など)として取りまとめ可視化することで、アサインメントやローテーションの促進、育成強化対象者の選出など、組織の人的資本マネジメントに活用し、社員一人ひとりが、経験したROLESに応じて、業務経験・能力・行動特性・価値観等を獲得していくことを目指しています。

当社グループでは、人財データを一元管理するタレントマネジメントシステムを中心に、人財育成や人員の配置といった人財戦略全般の推進に取り組んでいます。

これにより、「個人のキャリア自律」「組織能力の向上」「人的資本の可視化」を進め、「Vision2030」の実現を目指しています。

人財データを可視化することで、社員の主体的なキャリア構築、自己成長に役立てるとともに、配置、アサインメント、育成などにおける人財戦略上のデータに基づく意思決定を進めます。

労働人口減少の渦中において、当社グループが企業としての基礎体力を維持し、継続的に成長するためには、優秀なIT人財を早期獲得するとともに、当社グループが大切にしてきた「顧客の課題の本質を探る力」「システム完遂力」といったDNAを育み、次代に引き継いでいく人財育成が欠かせません。

また、継続的に変化・成長のチャンスを獲得するためには、新たな価値観や経験値を当社内に持ち込み、シナジーを発揮させていくことができる人財も必要となります。

採用活動においては上記に加え、当社グループとしての価値観や行動特性を体現・発揮できるよう、「人財Vision2030」に掲げる「志を追求するワクワク個人」に共鳴する人財であることを前提条件としています。

新卒採用では、当社グループの持続的成長と価値創出を支える、柔軟な発想や高いケイパビリティを持った人財の獲得を目指します。

特にBIPROGYでは、コア事業の継続・拡大に貢献できる人財と、成長事業における価値創造に貢献できる人財それぞれにおいて、当社の企業文化や業務内容を理解できるコンテンツを充実させ、具体的な入社後のキャリアをイメージしてもらうことを意識し、オープンカンパニーを実施しています。また、AI技術開発や事業開発などの領域については、インターンシップおよびワークショップを通じて当社成長事業への理解醸成に努めています。その中でも特に高度な技術領域における高い資質を有する人財については、「新卒プロフェッショナル社員」として、一般の新卒入社者とは異なる処遇で採用します。加えて、2025年度以降の採用活動においては、コロナ禍により休止していた当社の地方支社店開催イベントを再開し、地方支社店エリアの教育機関との関係性強化、地方ビジネスを支える人財の採用も強化していきます。

なお、2024年度(2024年4月入社)はBIPROGY単体で145名、当社グループで 256名を新卒にて採用しました。

当社グループの持続的成長と価値向上のため、新規事業創出や既存事業を牽引し、未来に向けたイノベーションを創出することができる経験や知識、人脈などを持つ「即戦力人財」を主に採用しています。加えて、入社後に著しい成長と将来的な貢献が期待でき、当社グループの事業を加速できる就業経験のある若手人財を「ポテンシャル人財」として採用しており、2024年度の実績としては、当社グループで200名を採用しました。

採用手法としては、人財紹介エージェントとの密なコミュニケーションを通じた採用母集団の拡大や、採用部署と人事部門が協業した求人票づくり、採用選考プロセス(書類選考、面接、オファー面談、等)を丁寧かつ柔軟に組み合わせることで、求職者への密度の濃いアプローチを行い、求職者の志望度向上に力を注いでいます。

転職潜在層と呼ばれる「転職予備軍」に対するアプローチも試行しており、社外人財プラットフォームに登録している人財に直接コンタクトする「ダイレクトリクルーティング」や、社員紹介「リファラル採用」、当社を退職した社員の「カムバック採用(アルムナイ採用)」といった手法にも積極的に取り組んでいます。

また、キャリア入社者が組織に早期に定着し、パフォーマンスを発揮できるよう、さまざまな施策を実施しています。

キャリア入社者本人に対しては、業界や会社への理解を深めるためのセットアップ研修や、入社後数カ月を経たタイミングでのフォローアップ研修を実施しています。また、入社後にアンケートを実施し、結果を元に継続的なサポートを行っています。

受け入れ組織の上司に対しては、受け入れノウハウを盛り込んだオンボーディング成功のための説明会を実施し、入社者が直面しやすい悩みや課題への理解を深め、適切なサポートが行えるよう支援しています。

このように、入社者が早期に成果を上げて活躍し、既存社員と互いの強みを活かし合うことで、ビジネスの加速を目指します。

ダイバーシティ&インクルージョンの促進と中長期的なグローバル展開を見据え、外国籍人財の新卒採用を実施しています。2024年度は、BIPROGYで9名の外国籍人財を採用しました。

ビジネス環境に応じた組織編制を毎年見直すとともに、社員の成長や組織の活性化を促すことを目的に、ローテーションによる配置を実施しています。異なる組織での業務経験を通じて、新たな視点や知見が加わりイノベーション創出の土壌が形成されます。

また、社員が自らのキャリアを主体的に描けるよう「自己申告制度」や、新規分野・戦略的業務への人財ニーズに対応する「eキャリアボード」といった仕組みを整備し活躍できる機会を提供しています。

現在、社内の人財流動性は限定的であり、社員の志向や意思を尊重した「手上げによる異動」や「公募型異動」の拡充を検討しており、社員のキャリア実現や組織の活性化を一層促進していきます。加えて、副業・兼業などの多様な働き方の推進もあわせて、人財戦略に基づく柔軟なキャリア機会の創出を目指しています。

当社グループは、「人財は価値創出の原動力であり、最も重要な資産」という基本的な考えのもと、社員一人ひとりの可能性を引き出し、組織の力を高める取り組みを進めています。テクノロジーの力で社会課題を解決し続ける企業グループとして、人的資本の価値と多様性を活かす人財戦略を推進しています。個人の能力やスキルだけでなく、信頼関係や個人の志も大切な要素と捉え、自ら学び成長する「志追求型人財(ココツイ人財)」の育成を目指しています。

「BIPROGYグループ経営方針(2024-2026)」と各事業戦略を連動させ、人財への重点的な投資を実施。将来の成長を見据え、「志追求型人財」や「次世代経営人財」、「4つの強化人財(顧客ビジネスアーキテクト、高度プロジェクトマネージャー、ビジネスプロデュース人財、グローバル人財)」の育成に取り組んでいます。

これらの戦略を実現するため、当社では研修、実務を通じた学び、挑戦の機会提供を組み合わせた育成施策を展開し、多様な社員が自らの志と向き合いながらキャリアを築ける環境を整えています。今後も、人的資本の強化と事業成長の好循環を生み出すことを目指し、キャリア支援、人事制度の進化、マネジメント力の強化、働き方改革、組織開発、そして多様性を尊重するDE&I(※1)の推進を継続していきます。

当社グループでは、コーポレートステートメントおよびPurposeに掲げる先見性と洞察力を磨き、時代とともに変化する社会課題を解決していくうえで、一人ひとりの個人が主体となって自らのキャリアを構築していくことが不可欠であると考え、 BIPROGY CDP(Career Development Program)を設計し、社員のスキル・能力開発や組織力強化などに投資し、イノベーションを生み出す多様な人財およびシステム実装力を備えた人財の能力強化を図っています。

具体的には、上司と部下による定期的なキャリア面談、1on1「ユアタイム」、年代別キャリアデザイン研修、キャリアコンサルタント資格を持つ社員によるキャリア相談等を通じて、主体的なキャリア構築を支援しています。

2024年度からは、一人ひとりが自分自身の「志」に気づき、それを言葉にし、実現に向けた行動へとつなげるプロセスも、キャリア形成の重要な一環と位置づけています。社員が自らの志を明確にし、それに基づいたキャリア選択や挑戦ができるよう支援することで、個人の成長と組織の持続的な発展の両立を図っています。

また、自主参加型の研修プログラム、社内公募制度、社内外の副業・兼業、ROLESを軸とした育成プログラム、オンライン型自己学習プログラム等の整備により、今後も社員自らチャレンジできる機会を拡充し、一人ひとりのキャリア・ウェルビーイングの追求を推進していきます。

社員一人ひとりが自身のキャリアの方向性と役割の重なりを組織長とともに考え、目的意識を持ち仕事に取り組むことで主体的なキャリア形成が実現できると 考えています。そのため、社員のキャリア開発の目標と計画の進捗状況を、上司と本人とで継続的に確認し、会社のROLESや各組織の育成計画と社員本人の希望も踏まえながら 、必要に応じて見直す運用にしています。

期首のキャリアデザイン目標設定では、中長期で目標とするROLES、単年度のROLESと目指す熟達度を登録し、期末の振り返りでは経験済みのROLESと熟達度、具体的な業務の遂行結果を登録することとしています。これにより組織全体の人財育成の進捗状況をデータとして可視化するとともに、個人の多様な経験を蓄積し、アサインメントや育成に活用していきます。

また、組織の期待と個人の希望がすり合い、共に成長を目指すことが当社グループの持続的成長につながると考え、2024年度より、事業成長を支える基盤となるマテリアリティ「新たな未来を創る人財の創出・強化とダイバーシティ&インクルージョンの進化」のKPI に、「キャリア・ウェルビーイング」を掲げています。2026年度を目標達成年度とし、上司部下のキャリア面談での「キャリア理解」およびキャリア・ウェルビーイングの「プロセス整備」をともに100%とする目標を新たに策定し、推進を強化しています。

社員一人ひとりが自身のキャリアの方向性と役割の重なりを組織長とともに考え、目的意識を持ち仕事に取り組むことで主体的なキャリア形成が実現できるものと考えています。業務履歴や資格などの客観的な事実情報を基にスキルや過去から将来にわたるキャリアの振り返りを行います。

スキル調査は、過去担ってきた業務、プロジェクトや取得した資格を基にスキル修得状況を明らかにするためにキャリアの棚卸しの一環として実施しています。登録されたスキル調査のデータは次に上げる目的で利用していきます。

当社では、上司と部下の定期的な対話の場である「ユアタイム(1on1)」を通じて、リアル・テレワークを問わず、信頼関係に基づいた深いコミュニケーションの実現に取り組んでいます。

管理職に対しては、「ユアタイム」を効果的に機能させるためのスキル(コーチング・ティーチング・フィードバック)の向上を支援する各種施策を展開しています。具体的には、説明会や実践ガイドの提供に加え、実務上の悩みを共有・学び合うワークショップなどを実施しています。

2024年度の社内調査では、管理職の約60%がユアタイムを継続的に実施しており、そのうち約80%が「信頼関係の構築」や「社員の自律的な成長への寄与」といったポジティブな効果を実感しています。

当社の人財戦略では、社員一人ひとりが自身の「志」に基づき、自律的なキャリア選択や挑戦ができる環境づくりを重視しています。その実現のためには、年次の面談にとどまらず、日常的な「ユアタイム」による継続的な支援が不可欠だと考えています。

今後は、「ユアタイム」の質をさらに高めるため、従来の説明会やワークショップに加えて、対話の分析・フィードバックを可能にするAIソリューションの導入も進め、社員のキャリア支援に取り組んでいきます。

当社グループでは、成長事業において先見性と洞察力で社会課題を捉え、自らビジネスをデザインし、多用なステークホルダーを巻き込みながら共創ができ、事業創出に関する専門性を持つ人財を「ビジネスプロデュース人財」と呼び、KPIと目標(2024年度から2026年度にかけて対象となるROLESの熟達度等の条件を満たす人財を100名以上にする)を定めて獲得・育成に取り組んでおります。

2024年度は、当社グループ内には無い知見を持ち、事業創出を牽引できる人財を採用すべく、新たな採用手法を取り入れました。また、実践的な事業創出を体験する「事業創出BootCamp研修」(2024年度受講者数:40名)、マネジメント層へ事業創出知見を高める研修(2024年度受講者数:16名)を取り入れ、且つ研修効果を継続、拡大するための場として「BP-Community」を立ち上げました。2025年度は、より実践力を意識した育成プログラムの実施、越境留学等の手段にもチャレンジし、ビジネスプロデュース人財の育成をさらに加速していきます。

当社グループでは、グローバルビジネスを牽引するタフさと洞察力を持つ人財を「グローバル人財」と呼び、KPI(2024年度から2026年度にかけて対象となるROLESの熟達度等の条件を満たす人財を70名以上にする)を定めて獲得・育成に取り組んでおります。

2024年度は、若手従業員の国際的な視野、異文化コミュニケーション能力の醸成により、将来のグローバル事業を支える人財を輩出することを目的として、海外研修員の募集と選出を行いました。2025年度は、海外研修員をASEAN3か国の関連会社に派遣し、OJTを通じた育成を進めるとともに、2026年度の研修員も募集します。また、海外子会社の経営リーダーを担える人財の獲得・育成に継続的に推進していきます。

当社グループでは、コア事業において深い業務理解と強い信頼関係によりお客様の課題を先んじて捉え、 DXによる課題解決方法やビジネス拡大の道筋を提示することができる人財を「顧客ビジネスアーキテクト」と呼び、KPI(2024年度から2026年度にかけて対象となるROLESの熟達度等の条件を満たす人財を300名以上にする)を定めて獲得・育成に取り組んでいます。(セールスとエンジニア、両方が対象)

2024年度は検討フェーズとして、採用・育成・異動の観点からどのような施策を導入すべきか現場組織と連携しながら整理しました。2025年度は実装フェーズとして、前年度検討内容を基に諸施策の企画・導入を行います。特に、特定の業界の専門性の高い人財等の採用拡大および、より強みを発揮できる注力領域への戦略的人財配置を優先的に行っていきます。

当社グループでは、コア事業において豊富なプロジェクトマネジメント経験に裏打ちされた先見性を備え、 常に最適なアーキテクチャやエンジニアリングプロセスを選択し、品質の高いプロジェクトを推進できる人財を「高度プロジェクトマネージャー」と呼び、KPI(2024年度から2026年度にかけて対象となるROLESの熟達度等の条件を満たす人財を300名以上にする)を定めて獲得・育成に取り組んでいます。

2024年度は検討フェーズとして、採用・育成・異動の観点からどのような施策を導入すべきか現場組織と連携しながら整理しました。2025年度は実装フェーズとして、前年度検討内容を基に諸施策の企画・導入を行います。特に、国内外のパートナーとの連携強化と経験豊富な人財の採用、難易度の高い案件へのタフアサインメント、ベテランプロジェクトマネージャーの伴走による経験値の底上げを優先的に行っていきます。

組織長は、経営と現場をつなぐ存在として、メンバーの育成に加え、上位マネジメントへのフォロー・提言や他部門・外部との連携など、広い範囲で影響力・リーダーシップを発揮する重要な役割を担います。当社グループでは、新人事制度で定義しているマネジメントコンピテンシーに基づき、新任組織長向けの研修を実施し、各階層に応じた役割・行動・スキルの理解を深め、アクションプランの策定・実践・振り返りを通じてマネジメント力・リーダーシップの強化に繋げています。この取り組みを通じて、メンバーや組織全体のパフォーマンスを高め、持続的成長を支えるリーダーのパイプラインを構築を目指しています。

変革を先導する経営リーダーの育成に向け、2018年度より「経営リーダーアドバンスト」を公募制で実施し、対話を通じて視座・視野・視点の習得を支援してきました。2022年度には、タレントマネジメントシステムを導入し、人財データを一元化。しかし、公募制の育成だけでは人財パイプラインの強化につながりにくいという課題から、2023年度にサクセッション・プランの仕組みを再設計しました。2024年度からは、経営幹部の後継者候補(ready層)を多様なメンバーで構成された階層別の人財プールとして形成することを目指し、以下の3要素を組み込んだ選抜型プログラムを導入しています。

この枠組みのもと、「経営リーダープログラム」「次世代経営リーダープログラム」の2階層で実施し、持続的に次世代経営リーダーを輩出することを目指しています。

新卒新入社員に対しては、配属時に必要となる基礎知識・スキルの習得を目的として、以下の研修を実施しています。

また、新卒入社後3年目までの社員に対しては、OJT制度を運用しており、育成/成長計画ツールの提供によって本人の成長を支援するとともに、定期的なパルスサーベイを実施することで若手社員のケアを行い、早期離職の防止を図っています。

社員の多様化する働き方にあわせ、柔軟に学ぶことができるオンライン学習プログラムの導入を行っておりますが、2024年度では2025年度内定者全員にライセンスを提供することで、入社前学習の環境を提供いたしました。さらに2025年度入社の新人はそのまま1年間継続利用できるように新人全員にライセンス付与するなど、積極的に自己学習の場を拡張しています。

また、2024年度に外部の公開研修を自身のニーズに合う研修を自身の受講タイミングで受講出来る研修環境「自律型スキルアップ研修(ジリケン)」のトライアルを実施致しました。「ジリケン」は技術系研修だけではなく、ビジネス系やソーシャル系といった研修ラインナップも豊富に提供しており、自身のキャリア目標に沿った主体的な学びをバックアップし、キャリアウェルビーイングの実現を支援しています。

また、当社グループの戦略や業界動向に合わせて有効な外部資格を定め、社員の資格取得を推進しています。

自社での就業では得られない経験を獲得する機会として、社員には所定の手続きを経ることで副業を認めています。社員のスキルや知識の向上を促し、今後のキャリアを見据えた準備を支援しています。また、定年退職後の再雇用制度においても、週5日勤務のほかに、週3日又は週 2日、もしくは週1日の勤務を選択でき、就業日以外の副業を認めています。

2024年度より、新たな挑戦とスキルアップを支援するため、社内副業制度を開始しました。引き続き、社外からの副業人材受入も検討し、多様な経験や専門知識を持つ人材との協働を通じて、社内の活性化と事業成長を目指します。

特別なスキルや経験を持った人財(エキスパート)は、個々のスキルや経験の範囲に応じて高度なエキスパートである専門職として処遇設定を実施しています。

積極的な社外へのプロフェッショナル貢献活動を会社が推奨する仕組みとしてペンクラブ制度を設けています。当社グループの従業員が対外的な執筆、講演、委員、出版活動を行うことを奨励し、社会的な貢献への寄与や社員のスキル向上を目的としています。

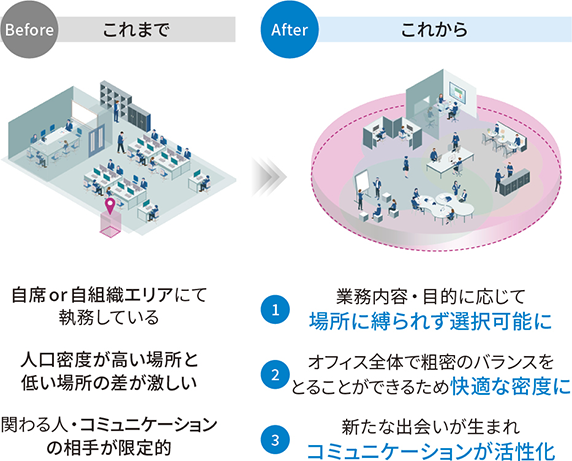

多様な人財が、最大限に能力を発揮することができる働きがいのある組織・職場づくりを行うことは、当社グループの成長と競争力の源泉となると考え、「理念・戦略の浸透」、「シニア人財の活躍」、「ファシリティ変革」を通じて、これを支えています。また、エンゲージメントサーベイにおける働きがいと働きやすさに関する要素の平均スコアをKPIとして、達成に向けて取り組んでいます。

| 目標 | 実績 |

|---|---|

| 基準値51% +10ポイント以上 (2026年度末) |

51%(2024年度) |

当社グループでは、「Purpose」を軸として、一人ひとりが「個」の多様性を高め、互いの個性を尊重し合い、自らの個性や能力を最大限発揮できる風土醸成を目指しています。

また、以下のDE&I関連方針において、人権および多様な文化・慣習を尊重し、人種、性別、年齢、信条、宗教、国籍、性的マイノリティ、心身の障害などによる差別を行わないことを明記しています。

施策推進にあたっては、エンゲージメントサーベイ等を利用し、経営層によるモニタリングを行いながら、「DE&I推進」「働きがいのある職場づくり」をはじめとした様々な取り組みを行っています。

DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)の推進にあたっては、トップコミットメントのもと、女性・障害を持つ社員・LGBTQ・外国籍人財といった様々な属性に対する取り組みと、心理的安全性やインクルージョン、エクイティといったDE&Iの風土を醸成するための全体的な取り組みを両輪で進め、「理解浸透・意識/行動変容促進」「制度・しくみの整備」を柱として各種施策に取り組んでいます。

DE&I風土醸成に向けた全体的な取り組みとして、BIPROGYグループの全役職員対象のeラーニングの実施や有識者を招いたDE&Iセミナー等の施策を実施しています。

| DE&Iセミナー | 当社グループのすべての役職員対象のセミナー。社外有識者による講演、担当役員によるメッセージ発信 |

|---|---|

| ダイバーシティeラーニング | 全グループ社員を対象としたeラーニング(受講必須) |

| ダイバーシティ推進度調査 | 全グループ社員を対象としたダイバーシティに関するアンケート調査の実施、回答の分析および結果の社内発信 |

| DE&Iメールマガジン | 全社員へ、不定期でDE&Iに関連したテーマのメルマガを配信 |

当社グループではマテリアリティ”新たな未来をつくる人財の創出~ダイバーシティ&インクルージョンの進化”のKPIとして女性管理職比率を設定しています。また、当社単体では、女性活躍推進法に基づく行動計画において女性役員比率の目標を定め、取り組みを進めています(※1)。女性の管理職登用に向けて計画的な育成と人財パイプライン形成、グループでの推進強化のため、組織およびグループ各社が策定した管理職登用計画のもと、ソーシャル委員会をはじめ、サステナビリティ委員会や取締役会にてモニタリングや報告の仕組みを構築しています。また、女性社員の主体的なキャリア形成と管理職としてのマインド醸成を課題と捉え、階層別女性向けプログラム(組織長候補者向けメンタリングプログラムや若手女性向け研修)を実施しています。対外的には、WEPs(Women’s Empowerment Principles)や、日本経済団体連合会の「2030年30%へのチャレンジ」への賛同など、社外イニシアチブに積極的に参加しています。今後もDE&I推進における最重要課題として、女性役員・管理職の登用を推進していきます。

| 目標 | 実績 | |

|---|---|---|

| マテリアリティにおけるKPI | 女性管理職比率18%(2026年4月1日まで) | 12.3%(2025年4月1日時点) |

| 女性役員比率※ | 26%(2030年3月31日まで) | 13.9%(2025年6月30日時点) |

| 女性社員の階層別育成プログラム | 女性社員の主体的なキャリア形成意識の向上と管理職としてのマインド醸成、人財パイプラインの形成を図ることを目的とし、育成プログラムを実施。管理職候補者を対象にメンタリングプログラムを導入するとともに、若手層女性向けキャリア研修を開催。現場女性組織長によるパネルディスカッションや参加者同士のディスカッション、上司とのキャリア目標のすり合わせ等を含む実践的な内容。 |

|---|---|

| 女性社員のネットワーク | 全グループの女性社員を対象とした社内SNSおよび社外とのネットワークとして、本社所在地である豊洲エリアのIT企業のネットワーク「WITTy(Women in IT in 豊洲)」への参加 |

当社グループでは、評価基準、グレード定義を明確に定めることにより、評価や昇進にあたり、男女が公平に処遇を受けられるようなしくみを構築しています。また、ライフイベント等で制約を抱える社員が公平に評価される制度設計や運用を徹底しています。

当社グループでは、多様な属性や制約をもった社員も含め、一人ひとりが、個人の生活やライフステージにおけるさまざまなニーズに合った多様な働き方を選択可能にすることで、モチベーションを高く保ちながら働くことができる環境を整備しています。社員がライフイベントに合わせた働き方や主体的なキャリア形成ができ、さらに組織の中で、お互いが尊重しあい、チームとして最大の成果を上げられるように努めています。

社員の勤続年数が長い(2024年度末の平均勤続年数:20.8年)当社グループでは、職務の重責を担う40歳代以上の社員が親や配偶者の介護に直面する可能性が高く、男女を問わず働きながら介護に関わることが想定されます。そのようなライフステージの変化にも会社として柔軟な制度を用意していることは、社員にとって大きな安心につながります。

当社には法令を上回る介護制度があり、介護休職や介護休暇(介護対象一人につき年間12日の休暇と、最大 60日まで年休残を積み立てた積立特別有給休暇)、遠距離介護交通費補助金支給など用途に合わせて利用されています。また介護の実態・意識調査を実施し、介護への備えや業務との両立に関する介護セミナー開催や介護ハンドブック公開などの施策を展開しています。

| 介護セミナー | 年1回開催、全グループ社員対象、社外の有識者による仕事と介護の両立を目的とした講演 |

|---|---|

| ダイバーシティ・マネジメント研修 | 組織長必須研修。介護に携わる部下のマネジメントと組織長自身の介護への備えのために開催。2023年度よりeラーニング化 |

| 介護ハンドブック | 仕事と介護の両立のポイントを知るためのハンドブック公開 |

| eラーニング | 介護の基礎知識を習得し、介護に備える心構えやポイントをわかりやすく学ぶ。グループ社員が任意で受講可。 |

| 介護休職 | 介護対象1人につき1年まで(複数回取得可能) |

|---|---|

| 介護休暇 | (1)積立特別有給休暇を、1日、半日、時間単位で利用可 |

| (2)無給の介護休暇を介護対象一人につき12日/年まで1日、半日、時間単位で利用可 | |

| 短時間勤務 | 2時間/日まで |

| カウンセリング | 職業家庭両立アドバイザー、社員相談室、外部カウンセリングに随時相談可能 |

| 補助金 | ホームヘルプ補助金、遠距離介護交通費補助金、介護休暇補助金 |

| その他 | フレックスタイム(月内で勤務時間数の過不足を清算。コアタイムあり)、時間単位年休、積立特別有給休暇(残った年次有給休暇のうち翌年度に持ち越せない分を60日分まで積み立てられ、私傷病、介護、育児、社会貢献などによる休暇を1日・半日・時間単位で使用できる制度)などの併用も可能 |

当社グループでは、「出産・育児」というライフイベントを迎えた社員が家族と絆を築き、子供の成長を見守りながら働き続け、仕事においてもスキルアップや役割を広げていくなど、ワークライフバランスを向上していくことを支援しています。社員の仕事と育児の両立のため、充実した制度の整備や、組織長向けのダイバーシティ・マネジメント研修の実施、その他の施策により、育児も仕事も充実したキャリアを築き、一人ひとりが能力を最大限に発揮できるよう、両立支援を推進してきました。

その結果、女性社員の育児休業の取得率・復職率は10年以上ほぼ100%を継続しています。

一方で、男性社員の育児休業取得率は上昇傾向にあるものの、男女差があることが課題と捉えています。2024年度は、男女ともに家事や育児に向き合い、仕事と育児を両立していくことを目的として、男性の育児休業取得に関するKPIを設定しました。

男性社員が育児休業や育児目的の休暇をきっかけに家事や育児に向き合い、主体的に携わることで、自身の働き方の見直しや新たな視点・イントラパーソナルダイバーシティ(個人内多様性)の獲得、性別役割分担意識の緩和につながっている状態を実現し、また、組織内での対話により、上司や同僚も男性の育児休業取得の意義を理解し、男性の仕事と育児の両立を支援する組織風土を醸成していきます。

| ダイバーシティ・マネジメント研修 | 組織長必須研修。仕事と育児を両立する部下を持つマネジメントの役割と行動を学ぶ。2023年度よりeラーニング化 |

|---|---|

| 産休・育休者面談 | 産前産後休職・育児休業前および復職後の2者面談(本人・上司) |

| 配偶者妊娠届 | 配偶者が妊娠した男性社員が、子供の誕生前に育児休業に関する知識を得て、仕事と育児の両立を主体的に捉え、育児休業取得について家族や組織とすり合わせながら検討を進めるための情報を提供 |

| 育休ハンドブック | 育児休業の理解を深め、計画的な育児休業取得とスムーズな復職およびその後の仕事と育児の両立のための情報提供 |

| 男性育児休業取得者の事例紹介 | 育児休業を取得した男性社員のインタビュー記事を掲載 |

| 男性育休座談会の開催 | 育児休業を取得した男性社員と取得を検討する社員が集い、意見交換 |

| 男性社員のネットワーク | 全グループの男性社員を対象とした社内SNS |

| 出産前に利用できる制度 | 不妊治療補助金、妊娠中の深夜業制限・時間外労働制限・休日労働制限措置 |

|---|---|

| 産前産後休職 | 最長9ヶ月 |

| 育児休職 | 主たる保護者:子どもの年齢が満2歳まで取得できます。また分割の取得も可能です。 主たる保護者以外の保護者:同上 |

| 短時間勤務 | 2時間/日まで。「育児期間」として子が最長小学6年生まで、「養育期間」として病気・障害などの中高生の養育を想定し子が18歳まで取得可能 |

| 妻の出産休暇 | 男性社員を対象に、特別有給休暇を5日まで取得可能(分割取得可能) |

| カウンセリング | 職業家庭両立アドバイザー、社員相談室、外部カウンセリングに随時相談可能 |

| 育児補助 | 当社グループが提携している福利厚生サービスを利用することで、提携保育施設で使用できるクーポンの購入や、保育サービス料金の割引、月極保育園の入園料が半額になる特典を受けることが可能。また、育児・マタニティ用品(搾乳器具を含む)を会員価格で購入できるほか、育児相談を会員特価で利用することができるなど、子育てに役立つサービスが充実。 |

| その他 | フレックスタイム(月内で勤務時間数の過不足を清算。コアタイムあり)、時間単位年休、積立特別有給休暇(残った年次有給休暇のうち翌年度に持ち越せない分を60日分まで積み立てられ、私傷病、介護、育児、社会貢献などによる休暇を1日・半日・時間単位で使用できる制度)などの併用も可能 |

当社グループの障害者雇用率は、2025年3月末日時点で2.98%となっています。

障害を持つ社員が安心して働き長く活躍できることを目的に、入社後6ヶ月間の定着支援面談や、障害者雇用に関する専用相談窓口の設置等の取り組みを積極的に行っています。2020年度に農作業を通じた心身の健康ややりがい、楽しさを感じられる就業環境の実現を目的とした屋外農園での雇用を開始し、2023年度に本社内にマッサージルームを開設し、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を有する視覚障害者の雇用を開始しました。

2024年度には農園・マッサージ両業務を特例子会社であるBIPROGYチャレンジド㈱に移管し障害を持つ社員がより安定的に就業し活躍できる環境を整えた他、完全在宅勤務を前提としたウェブアクセシビリティ事業やその他の職域開拓を積極的に行う等、様々な障害を持った方が働ける環境づくりを進めております。

障害を持つ社員が自身の特性を活かして組織で活躍できる職場風土を醸成するため、全組織長を対象とした研修の実施や全グループ社員が受講できるeラーニングの実施などの取り組みを行っています。

| ダイバーシティ・マネジメント研修 | 組織長向け必須研修。障害の有無に関わらず誰もが働きやすい職場を目指し、グループディスカッションやロールモデルとして障害者支援を積極的に行っている組織からの情報共有を取り入れた実践的な研修を実施 |

|---|---|

| eラーニング | 皆が働きやすい職場にするにはどのような配慮が必要かを中心に、現場での意識を変えていくためのポイントを学ぶ。 グループ社員が任意で受講可。 |

| 障害者とともに働くためのハンドブック | 障害に関する基礎知識編、雇用前準備編、業務設計編、採用編、運営編に分け、それぞれの状況に合わせて参照できるハンドブックを配布 |

当社グループでは、性的指向・性自認・性表現にかかわらず、すべての人財が活躍できる環境づくりを目指しています。「グループコンプライアンス基本方針」「グループ役職員行動規範」および「BIPROGYグループ人権方針」において、LGBTQなどの性的マイノリティに対する差別を許さない旨を明記しています。

全グループ社員が受講できるeラーニングや、メールマガジン・ハンドブックなどにおいて正しい知識の習得と理解促進に取り組んでいます。また、社内のAlly(アライ:支援者)を増やす取り組みとして、オリジナルのAllyステッカーやオンライン会議用背景画像を作成し、配布しています。また、Allyの社内SNSグループへの発信やレインボーイベント参加などを行っています。

2020年度には、同性パートナーシップ制度に関する規程の新設(休暇・休職、手当、福利厚生等において同性パートナーも配偶者と同様に適用する)や、就業規則の改定(性的マイノリティに対する人格を傷つけるような行為も懲戒事由となる)を実施しました。また、性別適合手術・ホルモン治療時に積立特別休暇、私傷病休職の取得が可能であり、費用の補助も行っています。

当社グループでは、国籍に関わらず、多様な個性/意見を受け入れ、生かす風土の醸成を目指しています。

外国籍人財のスムーズなオンボーディングを目的に、入社オリエンテーション、上司や本人との定期的な面談、日本文化を理解してもらうためのスタートアップ研修、更には、当社新人研修に共同参加させることによるコミュニケーションの醸成などを実施しています。

今後は経営方針に基づき、外国籍人財の早期活躍および社員の理解浸透を促進すべく、引き続き、様々な取り組みを推進していきます。

当社グループは、企業理念「すべての人たちとともに、人と環境にやさしい社会づくりに貢献します」のもと、「BIPROGYグループ人権方針」に従い、人権を尊重し、ともに働く人のすべての労働安全・健康の確保に向けて、安全と健康に配慮した快適な職場環境の形成に努めます。関連の法令遵守はもちろんのこと、労働環境に対する社会的関心の高まりや、国際的な原則も考慮したうえで、人権侵害、労働災害や健康障害を未然に防ぐ取り組みを推進し、従業員が将来にわたり心身ともに健康で、安心して働ける職場づくりを目指しています。

また、サプライチェーン上の全関係者が心身共に健康で安心して働けるように「サステナブル調達ガイドライン」にて労働安全衛生の取り組みについて定め、遵守を求めています。

さらに、当社グループは、「国連グローバル・コンパクト」に2014年に署名し、「ILO中核的労働基準」の5分野(結社の自由及び団体交渉権、強制労働の撤廃、児童労働の実効的な廃止、雇用・職業における差別の撤廃、安全で健康的な労働環境)を支持しています。

BIPROGYグループは、企業理念「すべての人たちとともに、人と環境にやさしい社会づくりに貢献します」のもと、「BIPROGYグループ人権方針」に従い、人権を尊重し、ともに働く人のすべての労働安全・健康の確保に向けて、安全と健康に配慮した快適な職場環境の形成に努めます。

2025年8月1日

BIPROGY株式会社

代表取締役社長 齊藤 昇

本方針はBIPROGY株式会社の取締役会(2025年7月31日)において承認されています。

社員を適正に評価し処遇することを趣旨として、人事考課と業績評価を実施しています。

人事考課はBIPROGYらしい行動発揮を促すためにコンピテンシーに重点をおき、その発揮状況を踏まえて次年度の資格等級(グレード)と月例給を決定しています。業績評価は個人(組織)目標の達成度(成果)を評価し、その結果を賞与に反映しています。そして、それぞれの評価が決定した後、必ず上司と社員との間でフィードバック面談を実施することとしています。面談では評価結果だけではなく、期待を上回っていた点や今後改善が求められる点、次のステップに向けた期待事項などを伝えることで、評価に対する納得性を高めるとともに、社員の成長を促すことを目的としています。

なお、評価は年1回(年度末)の実施になりますが、評価の納得性や社員の成長に向けて、期中においては1on1ミーティング等を通じて、コンピテンシーの発揮度合いや目標達成状況、業務遂行上の課題を上司部下間で確認するようにしています。

なお組織長の継続適否を判断する基準の一つに、180度フィードバック結果を用いることを予定しています。180度フィードバックは2025年度下期からの運用を計画しています。

労働基準法などの各種法令や労働組合との労働協約に基づき、賃金、諸手当、賞与、退職金などについて社内規程を定め運用を実施しています。最低賃金、法定給付、超過勤務などの賃金関連法令を遵守し、決められた支払い期間と時期で給与明細または電子データによる通知を行い、直接、従業員へ賃金を全額支給しています。また、国籍や信条、社会的身分、性別などによる格差はありません。

社員が安心して業務に取り組める様に福利厚生制度を設けています。生活の基盤である住宅関連として、独身寮・転勤社宅の制度を設けています。その他、積立貯蓄・財形貯蓄制度・非常資金貸付や社員持株会、互助組織である福祉会など、社員が安心して生活を送ることができるように様々な制度を設けています。

社員が自らのライフスタイルに応じて適切なワークスタイルを選択できる様に、フレックス勤務制度や在宅勤務制度、地域定住オプション制度を設けています。また、勤続年数に応じ、心身の健康の維持、疲労回復を図るため長期休暇取得を行うリフレッシュ休暇制度も設けています。

就業規則において、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、LGBTQなど性的マイノリティに関するハラスメント等を含め、社員の人格を傷つけ、業務、意欲を阻害させるような行為をしないよう定めています。また、「セクハラ防止ガイドライン」「パワハラガイドライン」を作成し、社内の啓発に努めており、特に管理職に対しては、新任管理職全員が必ず受講する研修において事例の共有を行うなど、注力して啓発を実施しています。

実際にハラスメントの疑いがある事象が発生した場合には、従業員が相談できる窓口を複数設置し、対処する体制を整備しています。人事担当部門に設置された社内相談窓口のほか、匿名・記名を問わず利用可能なコンプライアンス委員会事務局・監査役への直接の報告・相談ルート(ホットライン)を社内外に設置しており、従業員は、相談、報告の内容に応じて、適切なルートを自身で選択・利用することが可能です。

また、これらの報告、相談を行った者(通報者)がそれにより不利益を受けることがないよう、会社は最善の配慮を行うよう定め、通報者の保護を図っています。さらに、通報者の行為に対して不利益な取り扱いを行った役職員に対しては、懲戒処分などの厳正な対応を行うよう、「グループコンプライアンス基本規程」に明記しています。

当社グループは結社の自由と団体交渉権を尊重しており、「BIPROGYグループ人権方針」においては、労使間の対話を大切にし、労働者の団結権、団体交渉権を含む労働者の権利を尊重することをコミットしています。

当社および一部のグループ会社の社員が加入する「BIPROGY労働組合」が組織されています。各社と「BIPROGY労働組合」の各企業支部は、それぞれ安定した労使関係にあり、労使協議会などを通じ、社員の労働条件などについて定期的に交渉・協議しています。

労使協議会は原則、月1回開催し、労使間での対話を実施しています。

当社グループは、心身ともに健康で安心して働ける職場づくりを目指し、労務管理、職場環境の維持、健康経営の推進等に注力しています。労働安全衛生に関するリスクについては、人事部門で管理し、計画の策定や優先順位付けを行います。

また特に重要な課題に関しては、マテリアリティとしてKPIと定量目標を定め、リスク低減に向けて取り組みを推進しています。

当社グループでは、労働安全衛生法に基づき、該当する事業場ごとに衛生委員会を定期的に開催しています。委員会では、

などについて調査・審議が行われており、必要に応じて会社に対して意見を述べています。

社員が業務上または通勤途上に負傷または罹患した場合は、発生日時、場所、発生状況と原因、負傷の程度(または病名)等を確認の上、所定の申請様式に記載する形で当該社員の直属上長より担当部署へ報告します。

報告を受けた担当部署は、状況に応じて当該社員へのヒアリングを行い、受診した病院や薬局に適した労災保険申請手続きをサポートしています。また、発生時の状況により、労働環境改善を要すると判断される場合は、改善策の検討、社内周知、注意喚起を行うなど再発防止に取り組んでいます。

当社グループでは、該当する事業場ごとに定期的に開催する衛生委員会にて、産業医より「衛生」に関わるトピックスを講話いただき、周知しています。また、毎年4月には「職場における社員本人の健康管理、組織長の配慮や指導の重要性理解を促す」eラーニングを、2月には「職場におけるメンタルヘルス(セルフケア中心)の周知・徹底を図る」eラーニングを実施しています。

当社グループでは、労務管理に関する内部監査を毎年実施しています。

当社グループでは、「社員が自律的に健康の保持・増進に努めることを支援し、安心して働ける職場環境を整備することが、ウェルビーイング(精神的・身体的・社会的に良好で幸せな状態)を高め、社員自身や組織の活性化につながり、PurposeおよびVision2030を実現して企業価値を向上するための重要な基盤になる」という考えのもと、社員の健康の保持・増進を推進しています。

当社グループでは、社員のウェルビーイングを高め、生産性や創造力を強化することが企業価値の向上を目指す上で大きな課題だと認識しています。

社員が、不調を抱えながら業務を遂行することが自身および組織の労働生産性に悪影響を及ぼすことを認識し、自律的にヘルスリテラシー(健康知識、健康管理能力、健康増進実践力)の向上を図ることで、結果としてアブセンティーイズム(欠勤・休職)およびプレゼンティーイズム損失(不調によりパフォーマンスが低下している状態)が減少し、自身および組織の労働生産性の維持向上ができることを目指しています。

ヘルスリテラシーの向上とアブセンティーイズム・プレゼンティーイズムの改善を健康関連の最終的な指標としています。

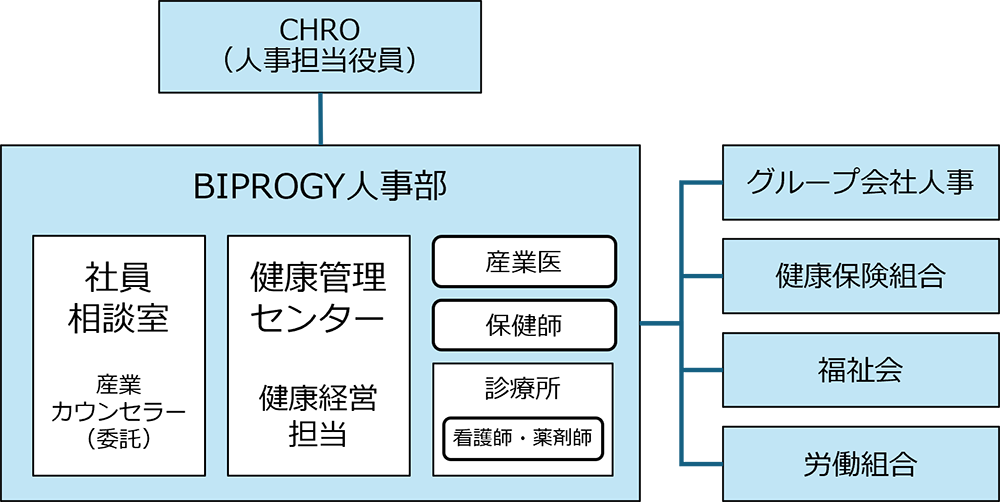

グループ全体の人財戦略を統括するCHRO(チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー)が人財戦略の基盤となる健康経営を統括し、健康経営の取り組みを推進しています。

健康管理担当として、人事部内に専門スタッフ(産業医、保健師、産業カウンセラー等)を配置し、健康管理に関する各種施策をグループ会社人事・健康保険組合・福祉会・労働組合と一体となり推進しています。また、意思決定機関であるサステナビリティ委員会の下部機関であるソーシャル委員会において、社員の心と身体に対してケアを行い、社員の健康を維持・増進するための重要課題(マテリアリティ)の特定、対応方針の検討、対応施策の設定と実行状況のチェックおよび懸案事項に関する是正指示等を実施しています。

健康保険組合との間では、相互に業務を兼務し合い、定期健康診断・保健指導・人間ドックでの連携や、各種ワクチン接種補助、健康ポイントプログラムの運営などコラボヘルスを推進し、労働組合とはウォーキングイベントでの健康ポイントの付与、福祉会とはフィットネス施設利用補助など特に健康増進の分野で連携しています。

2024年度から当社グループのマテリアリティにおいて「役職員の心身の健康維持・増進」を掲げ、2024年度から2026年度までの3ヵ年は次の2つを指標として取り組んでいます。

| 指標と目標 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |

|---|---|---|---|

| 2026年度までの健保特定保健指導における積極的支援対象者へのフォロー率(2026年度まで年次) 各年度で対象者フォロー100%

|

リスク因子4つを持つ社員フォロー率 100% | ||

| 2026年度のメンタル面の不調を理由とする新規休職者数 102人(2023年度実績)以下(2026年度) | 年間120人 (17.6%増) |

『生活習慣病予防』 『メンタルヘルス対策』 の2つを主要テーマに、「健康増進」「早期発見・対応」強化による社員の健康保持・増進に取り組んでいます。

身体指標に加え、自覚症状、生活習慣、ストレス、パフォーマンスなどについて多面的な分析を実施しており、たとえば、

等の分析結果が出ています。これらの結果を受け、主要テーマの中でも特に課題である「生活習慣病(特に血圧)」「睡眠」「メンタルヘルス」対策に加え、医療費の面で増加が見られる「がん」を軸として「女性の健康」対策も加味した施策を今後実施していきます。 健康保険組合・労働組合・福祉会とは、定期健診と人間ドックの統合や特定保健指導を始めとして、行動変容面(運動など)でのコラボヘルス拡大を進めていきます。

「働き方改革」を推進する指標のひとつとして、2018年度からは、独自基準による年次有給休暇取得率80%の達成を掲げています。余暇を確保しワークライフバランスを実現することにより、心身の健康維持・向上を図っています。

年休取得奨励日の設定、アニバーサリー休暇制度、連続休暇取得の奨励等の取組みを通じ、2024年度の有給休暇取得率は、85.67%、平均取得日数は14.5日でした。

| 指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 有給休暇取得率 | % | 81.10 | 82.54 | 85.15 | 85.81 | 85.67 |

| 有給休暇取得平均日数 | 日 | 13.7 | 13.7 | 14.5 | 14.8 | 14.5 |

労使間での36協定締結など法令遵守はもちろんのこと、「残業メリハリ活動」などの働き方改革の施策によって、残業時間の削減に努めています。また、管理職についても実労働時間を把握する仕組みを導入しています。

2024年度の従業員1人当たりの平均月間残業時間は、16.6時間となっており、過去5年間においても18時間未満となっています。

| 指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 従業員1人当たり平均年間労働時間 | 時間 | 1,845 | 1,841 | 1,848 | 1,851 | 1,839 |

| 従業員1人当たり平均月間労働時間 | 時間 | 14.9 | 16.3 | 17.3 | 17.5 | 16.6 |

過重労働による健康障害防止対策として次のような対策を実施しています。

| 身体不調への対策 | 血圧計、Inbody計測器、バランスボール、BIPROGYマッサージルームの設置 |

|---|---|

| 心身の相談対応 | 社員相談室の設置(産業カウンセラー・公認心理士によるカウンセリング) |

| 社員食堂の整備 |

|

| 健康ポイントプログラム | 健康増進に向けた新健康ポイントプログラムを2022年6月から提供(2024年度は1,409名が参加/前年度比+806名) |

|---|---|

| 生産性低下防止のためのアプリ活用 | 主にスタートアップ企業のアプリを活用し、特定症状(肩こり腰痛、肥満、睡眠不足など)の改善、食事改善を継続して実施 |

| 健康ポータルの提供 | 健康診断結果の閲覧、健康コンテンツの提供等、健康経営の窓口 |

|---|---|

| 健康経営セミナーの開催 | 2024年度は、メンタルヘルス面を強化し、ストレスマネジメント、組織長が取り組むラインケア(基礎編/応用編)、マインドフルネス、セルフケアのためのコミュニケーション術編セミナーを開催。 フィジカル面では、つらい生理痛と付き合うこつ、ミュージカルエクササイズ/オンラインエクササイズ、眼精疲労対策、5つの睡眠 対策、AI姿勢健診、高血圧の裏に潜む病気セミナーなどを開催。 |

| 健康に関する検定試験の受診勧奨 | メンタルヘルス・マネジメント検定試験、日本健康マスター検定試験の受験推奨 |

| 社員への啓蒙 |

|

| 指標 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| CCHL(Communicative and Critical Health Literacy: 一般向けヘルスリテラシー尺度)(※) |

- | 3.62 | 3.65 | 3.67 | 3.70 |

| 健康経営セミナーの社員満足度 | % | 94 | 93 | 92 | 93 |

2024年度から社員の健康意識底上げ、がん(婦人科含む)や隠れた疾病の早期発見・治療を目的として、健康保険組合との連携により定期健康診断と人間ドックを統合した「35歳以上定期健康診断」を実施しています。35歳以上定期健康診断では、胃カメラや脳検査受診料を補助する制度も設けています。

検査結果については、PCやスマートフォンで検査結果を参照できる健康管理システムを導入しており、診断結果の正しい理解と健康意識の向上を図るとともに、高血圧者などハイリスク者への診療所での診察および保健師による生活習慣指導を行い、精密検査や医療機関受診の勧奨を実施しています。

加えて、2025年度からは、精密検査の受診にかかる費用を補助する保険にも加入し、精密検査を受診しやすくすることで、早期発見と重症化予防対策を強化しています。

| 指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 定期健康診断受診率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

| 喫煙率(※1) | % | 16.8 | 20.9 | 20.2 | 19.5 | 19.7 |

| 運動習慣率(※1) | % | 33.6 | 21.9 | 24.8 | 25.4 | 27.1 |

| 睡眠充足率(※1) | % | 78.7 | 73.7 | 73.2 | 70.1 | 69.2 |

| 朝食欠食率(※1) | % | 24.4 | 28.3 | 29.7 | 31.1 | 30.5 |

| 過剰飲酒率(※1) | % | 7.5 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 9.5 |

| 適正体重者率(※1) | % | 69.3 | 70.6 | 70.6 | 71.4 | 70.7 |

| 高血圧者率(※1※2) | % | 21.6 | 18.4 | 18.8 | 16.8 | 14.1 |

| 脂質異常者率(※1) | % | 27.5 | 23.4 | 21.3 | 21.1 | 22.8 |

| 糖代謝異常者率(※1) | % | 14.3 | 11.1 | 12.2 | 13.0 | 15.8 |

| プレゼンティーイズム(※3) | - | 0.983 | 0.982 | 0.985 | 0.993 | 0.993 |

| アブセンティーイズム(※4) | % | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.1 |

社内診療所を設置し、内科、精神科、皮膚科の診療を実施しています。2022年度は新たに女性専門外来を開設しました。心電図検査、エコー検査も実施可能で、薬局、休養室などの設備もあり、社員が生涯に亘って安心して働ける環境を整えています。2016年度からは禁煙外来を開始しています。

健康管理センターを設置し、保健師が随時健康相談を実施しており、診察が必要と判断した場合には、診療所と連携して治療や指導にあたる体制を整えています。

2020年度より社内診療所の診察および社員相談室のカウンセリングについて、対面だけではなくオンラインでも実施し、社員の利便性向上を図っています。

また、社員へ季節性インフルエンザ予防注射の接種を推奨し、毎年11月頃に本社支社店内で接種を実施しており、あわせて社員および社員家族への接種費用補助を行なっています。

労働者が自分のストレスの状態を知ることでストレスをためすぎないように対処できるようにするために、ストレスチェックを実施しています。必要に応じて医師等の面接を受けたり、仕事の配慮や職場の改善につなげたりすることで、メンタルヘルス不調を未然に防止するために、次のような対策を実施しています。

| 指標 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ストレスチェック受検率 | % | 97.7 | 98.0 | 97.2 | 97.1 | 97.8 |

| 高ストレス保有者率 | % | 10.7 | 11.9 | 11.3 | 12.4 | 14.8 |

女性社員比率の増加を受けて、社内診療所へ女性専門外来を開設しています。診察は女性の婦人科専門医が個室にて行っています。また、専門医監修のもと、看護師から女性が健康で働き続けるために知っておきたいこと、自分の体にじっくり向き合ってみるための女性特有の健康課題や情報について「女性の健康だより」として発信を行っています。

また、2023年10月からは、自社のサービスとして「女性が働きやすい職場を目指し、心身の健康の悩みを「対話」によってサポートする企業横断型コミュニティー“marbleMe” (https://www.marbleme.jp/)」を社員向けに導入し、女性特有の健康対策に努めています。

本格的な少子高齢化を背景に労働力不足が深刻な社会問題となる中、豊富な経験と知見を持つ中高齢社員が活躍できるような施策を実施しています。

2021年度よりNSI(ネクスト・ステージ・インテグレーション)と称し、新たな定年後再雇用制度を開始しました。NSIでは、定年前の業務で培った知見や経験をより生かして活躍できるように、配属先や処遇を見直したことにより、再雇用希望者の割合が、制度開始前3年間の平均に比較して12ポイント上昇しています。また、定年退職後に多様な働き方について実現するために、フルタイム以外に週1~週3の勤務日数を選択することができるようにして、現在51名(9.2%)の方が週5日以外の勤務形態を選択しています。多様な価値観を尊重する働き方を用意することで、"人生100年時代"をチャレンジし続けるために、高い意欲を持って働く人財づくりを実現します。さらに、市場価値/専門性の高いハイスペック人財をシニアエキスパート社員として認定し、雇用延長制度とは異なる待遇にて定年退職後も引き続き会社に雇用するシニアエキスパート制度も設けており、現在68名(雇用延長者の12.2%)の方が活躍されています。

基本的な考え方 当社グループでは、「Purpose」を軸として、一人ひとりが「個」の多様性を高め、互いの個性を尊重し合い、自らの個性や能力を最大...

In order to improve the reliability of its non-financial information, the G...

当社グループは、公正かつ透明な購買取引の実現と、人権や環境等のESG課題に配慮した調達を目指し「BIPROGYグループ購買取引行動指針」や「BIPRO...