気象災害の激甚化など、気候変動の影響が世界規模で深刻化しています。日本では、2020年10月のカーボンニュートラル宣言や、2021年4月に表明した日本の新たな2030年の温室効果ガス削減目標表明など、エネルギー・気候変動政策を大きく転換させています。また、世界の資本市場では、サステナブルファイナンス拡大に向けた動きが加速しており、企業に対しては、パリ協定目標達成に向けた脱炭素社会実現のための具体的な行動とともに、その情報開示が強く求められています。

このような国際社会や日本社会からの期待や要請を踏まえ、当社は2020年4月に気候関連財務情報開示タスクフォース(以下、TCFD)提言への賛同を表明するとともに、TCFDコンソーシアムに参加しています。さらに同年7月にはBIPROGYグループとして「環境長期ビジョン2050」の策定とともに、RE100に加盟しました。

当社グループの主要事業であるIT、デジタル領域のサービスは、今後の気候変動をはじめとする環境課題の解決において重要な役割を果たすと認識しており、これらを中長期的な成長機会として捉えています。当社グループの強みの一つである「新たなサービスをデザインし実現する力」とこれまでに培った技術やノウハウを融合させ、お客様や社会が必要とする、気候変動の緩和と適応に貢献するさまざまなサービスを、「デジタルによる社会の共有財や仕組み」として構築・提供していくことで、「環境長期ビジョン2050」に掲げる「ゼロエミッション社会の実現」に貢献していきたいと考えています。

今後も当社グループは、気候変動の緩和と適応への取り組みの強化と適切な情報開示の推進に加え、顧客やパートナーとの積極的な協働により、中長期的な企業価値向上を目指します。

当社取締役会における気候関連課題の責任者は、当社グループの「持続可能な開発目標(SDGs)」貢献への取り組みおよびサステナビリティ経営戦略の統括責任者であるCSOが担当しており、CSOは気候関連課題への対応を含む当社グループのサステナビリティ活動を取締役会へ年次で報告し、監督・指導を受ける運用となっています。

また、当社グループの気候変動を含む環境課題への対応は、CSOが委員長を務める意思決定機関「サステナビリティ委員会」または下部機関の「環境貢献委員会」にて審議・意思決定を行います。環境貢献委員会は、環境貢献に関する対応方針の検討、環境貢献を推進するための仕組みの設計と実行状況の管理・監督を行っています。

報酬については、2021年6月より導入した役員報酬制度において、気候関連対応を含む長期業績条件を設定しました。その条件には「Vision2030」の実現に向けて策定したマテリアリティのKPIである、GHG排出量の削減目標を含む複数のESG関連指標を設定しています。取締役会では、諮問機関の指名・報酬委員会の答申をもとに議論が行われ、役員報酬を決定しています。

BIPROGYグループは、「環境長期ビジョン2050」に基づき、グループ全体の事業活動を通じてゼロエミッション社会の実現を目指しています。

また、パリ協定の目標達成に貢献するために、官民連携とパートナーとの協働を積極的に進め、環境負荷削減行動を促進するための各種パートナーシップやイニシアチブに積極的に参加しています。

官民連携による公共政策への関与、および、業界団体を含めたパートナーとの協働については、CSOが委員長を務める「サステナビリティ委員会」または下部機関の「環境貢献委員会」において活動および団体加盟等について審議・意思決定を行っています。

当社グループは、政府との協働を通じて、国内の気候変動政策の形成および制度運用に貢献しています。具体的には、経済産業省が主管する「エネルギー供給構造高度化法」や「GX推進法」に関連する取り組みに参画し、非化石電源の普及促進やGX投資の推進に寄与しています。

特に、非化石証書取引市場(JEPX)における「非化石電源に係る認定業務」 については、国から委託を受けた唯一の第三者機関として、非FIT非化石電源の情報管理および電力量の認定業務を実施。これにより、非化石証書取引の信頼性向上と再生可能エネルギーの普及拡大を支援しています。

また、GXリーグの詳細設計や実証事業に参画し、政策立案者とのワーキンググループや会合を通じて、制度設計に関する議論に積極的に関与しています。これらの活動は、当社の環境コミットメントおよび移行計画と整合しており、パリ協定などの国際的な環境目標にも合致しています。

さらに、当社では、公共政策への関与が環境方針や長期戦略と矛盾しないよう、サステナビリティ委員会の下部組織である環境貢献委員会にて、政府との政策形成・制度設計に関する主要なエンゲージメント活動の妥当性を審議するプロセスを設けています。この委員会の審議結果は、取締役兼CSO(最高サステナビリティ責任者)が委員長を務めるサステナビリティ委員会に報告されることで、経営レベルでの説明責任とガバナンスが確保されています。この体制により、当社の公共政策関与がパリ協定に整合することを継続的に確認・監視しています。

当社グループは、業界団体との連携を通じて、気候変動に関する政策形成や制度改善に貢献しています。日本経済団体連合会(経団連)に加盟し資金提供(年会費)を行うとともに、環境委員会および資源・エネルギー対策委員会に参加し、気候変動対策や循環経済、生物多様性、エネルギー政策に関する議論に参画しています。

これらの委員会活動を通じて、当社グループの環境方針と業界団体の立場との整合性を確認し、建設的な政策提言を行うことで、日本国の気候変動政策の進展および経済界全体の対応力向上に寄与しています。

当社の業界団体とのエンゲージメント活動は、パリ協定などの国際的な環境目標と整合しています。また、社内ではこれらの活動が当社の環境方針と矛盾しないよう、環境貢献委員会およびサステナビリティ委員会を通じて、活動内容の妥当性や整合性を審議・報告する体制を整えています。

なお、加盟団体等の方針が当社の立場と相違する場合やパリ協定の目標に整合しない場合は、団体との対話を行い、委員会で加盟の要否を含めた対応について審議することとしています。

日本政府の温室効果ガス削減目標を支持し、政府が推進する以下の気候関連の公共政策や、業界団体を通じたイニシアチブへの参画を行っています。

気候変動への対応は、当社グループの企業価値創出において、中長期にわたり多様な影響を与える可能性のある重要な経営課題です。このため、不確実な状況変化に対応できる戦略と柔軟性を持つことが重要であるとの認識のもと、環境経営の強化を進め、気候関連リスクの低減と機会の拡大に向けて取り組んでいます。このような状況のもと、2021年より環境貢献委員会の活動の一環として全社横断型のプロジェクトを立ち上げ、気候関連シナリオ分析によるビジネス機会とリスクの抽出とインパクト評価を継続して実施しています。

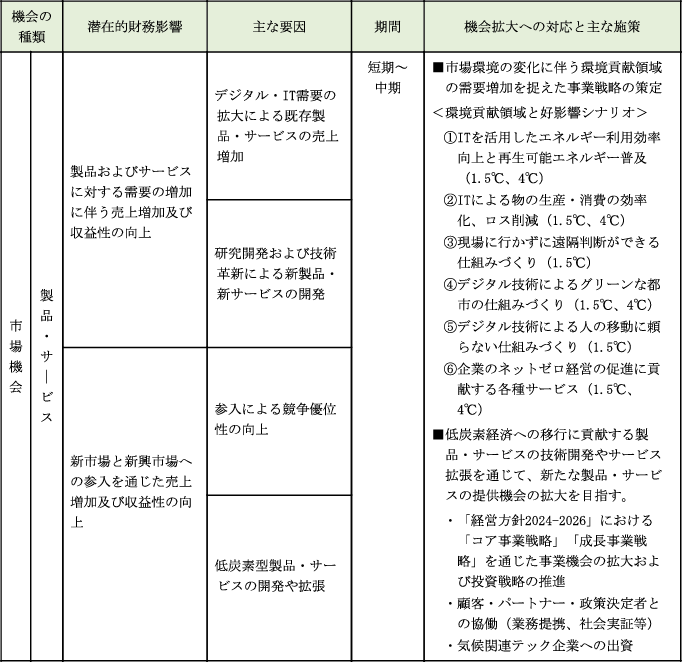

これまでの評価に基づき、世界的な低炭素経済への移行の進展に伴う事業運営費用の増加等のリスクを想定しています。一方、低炭素化への寄与度の高いデジタル・IT領域のサービス需要や関連市場の拡大は、両シナリオにおいて今後も継続すると想定しています。従って、当社グループにおいては、機会拡大のインパクトがリスクインパクトを中長期にわたり上回るとの評価に至りました。これらの評価をふまえ、当社グループの製品・サービスを通じて環境貢献が可能、かつ成長が期待される領域を中心に、機会拡大に向けた各種戦略を推進しています。2024年度より取り組む「経営方針(2024-2026)」では、当社グループの強みが活かせる領域を特定し、経営資源を集中していくことで「脱炭素社会の実現」をはじめ、さまざまな社会課題解決に資する価値創出力と収益性向上を図っていきます。

当社グループでは、2021年度より、環境貢献委員会において全社横断型のプロジェクトを設置し、気候変動シナリオ分析によるビジネス機会とリスクの抽出(インパクト評価)を実施しています。

企業の長期的価値を左右する重要な経営課題である気候変動による不確実な状況変化に対応し得る戦略と柔軟性を持つために、IEA NZE/RCPシナリオに基づく社会シナリオ群をもとに、ビジネスモデルに影響を与える気候変動関連のリスクとビジネス機会の重要度と事業へのインパクトを評価し、適切かつ戦略的に対応していくための対応策を定義しています。シナリオ分析の結果、主要事業であるデジタル領域のサービスは、今後の環境課題の解決において重要な役割を果たすとともに、Vision2030と環境長期ビジョン2050の実現に十分に寄与する成長機会となりうるものであり、想定されるリスクインパクトとの比較においても、ビジネス機会によるポジティブな事業インパクトがリスクを上回るとの評価結果に至りました。

2024年度のシナリオ分析の概要及びインパクト評価において特定した気候関連リスクと機会は次の通りです。

なお、上記の主な機会とリスク以外にも、TCFD提言が示す以下すべての機会とリスク項目について、当社グループの業務に加え、バリューチェーン上流・下流への影響も含め、シナリオ分析によるインパクト評価を実施しています。

当社グループは、「気候変動シナリオ分析」によって特定された気候関連リスクのうち、事業への重要度が高いと評価された項目をグループリスクマネジメントシステムに統合し、管理しています。このマネジメントシステムを統括する「リスク管理委員会」では、グループ全体のリスクを一元的に把握できる共通管理基盤である「リスク分類体系」に「気候変動リスク」を組み込んでいます。

なお、当社グループのリスクマネジメントに関する体制やプロセスは、「リスク管理委員会・事業継続プロジェクト規程」およびその他関連規程にて明文化され、イントラネットなどを通じてグループ内に広く周知されております。また、TNFD提言への賛同に伴い、生物多様性ならびに水セキュリティに関するリスクについて、TNFDが推奨するLEAPアプローチ(依存、インパクト、リスク、機会)を用いた評価プロジェクトを進めています。

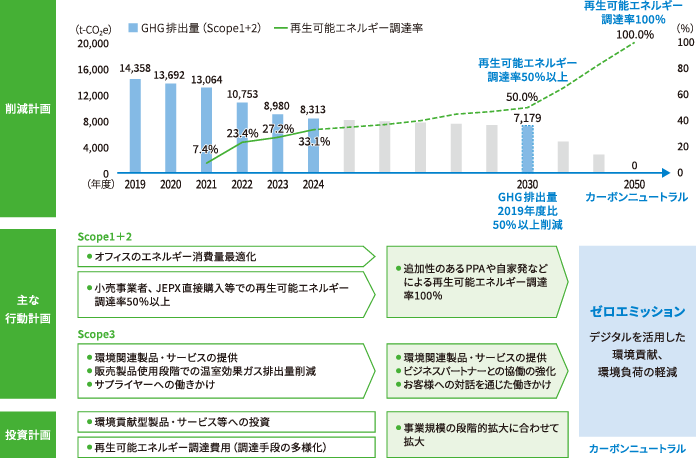

当社グループは、バリューチェーン全体でのGHG排出量削減をマテリアリティとして掲げ、取り組みを推進しています。また、当社グループのGHG排出量削減目標は、2024年7月にSBT認定を取得しており、パリ協定の目標に沿ったものであることが確認されています。

| 指標 | 目標と進捗 |

|---|---|

| ゼロエミッション達成率 | 目標:2030年度まで年次で100%以上 実績:279.9%(2024年度)、232.8%(2023年度)、174.6%(2022年度)、132.9%(2021年度) |

| シナリオ分析インパクト評価およびリスク対応率100% | ビジネス機会とリスクの抽出および抽出リスクのグループリスクマネジメントシステム下での管理継続 |

| 指標 | 目標と進捗 |

|---|---|

| 再生可能エネルギー調達率 | 目標:2030年度までに50%以上、2050年までに100% 実績:33.1%(2024年度)、27.2%(2023年度)、23.4%調達(2022年度)、7.4%調達(2021年度) |

| GHG排出量(Scope1+Scope2)(マーケットベース) | 目標:2030年度までに50%以上削減(2019年度比) 実績:42.1%(2024年度)、37.5%削減(2023年度)、25.1%削減(2022年度)、9.0%削減(2021年度) |

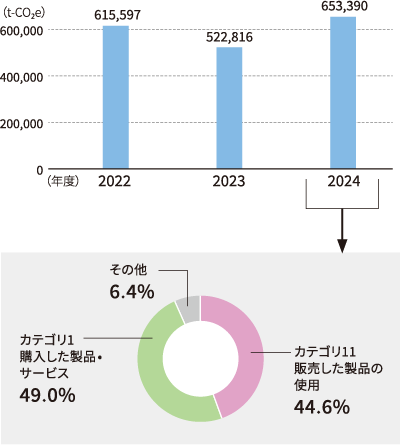

| バリューチェーンを通じたGHG排出量(Scope3) | 目標:2027年までに購入した製品・サービス(カテゴリ1)の調達金額の40%を占めるサプライヤーがSBT相当の目標を設定する 実績:23.1%(2024年度)、19.1%(2023年度) |

| バリューチェーンを通じたGHG排出量(Scope3) | 目標:2030年までに販売した製品・サービス(Scope3カテゴリ11)の使用に伴うGHG排出量削減率(2021年度比)25%以上 実績:17.4%(2024年度) |

当社グループは、気候変動課題は1社の力だけで解決できるものではなく、パリ協定の目標達成のためには、前例のないスケールでの社会システムの変革や、技術革新が必要であり、その実現には、同じ志をもつパートナーとのコミュニティ、「デジタルコモンズ」が重要であると考えています。

環境長期ビジョン2050やVision2030に掲げた、ゼロエミッション社会の実現に向けた取り組みとして、自らの事業活動におけるGHG排出削減だけでなく、お客様と社会に対し、「事業を通じた価値創造による幅広い環境貢献」を目指し、6つの環境貢献領域を中心に、さまざまな取り組みを行っていきます。

BIPROGYは、持続可能な成長を実現するためのESG(環境・社会・ガバナンス)ソリューションを提供しています。

環境(Environment)では、CO₂排出削減や再生可能エネルギー利用を通じて、環境負荷の低減や気候変動対策に取り組みます。

社会(Social)面では、人権の尊重やワークライフバランスを重視し、ダイバーシティを促進して従業員の健康と安全を確保します。

ガバナンス(Governance)では、コーポレートガバナンスの強化や透明性のある情報開示を通じて、リスク管理やコンプライアンスを徹底します。これらのESGソリューションを通じて、BIPROGYは持続可能な未来の実現をサポートします。

当社グループは、自らの事業活動がゼロエミッションへ至るための環境負荷削減施策のひとつとして、100%再生可能エネルギーによる事業運営を目指し、積極的に進めていきたいとの考えから、2020年7月にRE100※へ加盟し、2021年より再生可能エネルギー由来の電力調達を開始しました。再生可能エネルギー電力への切り替えは、化石燃料の使用による地球温暖化を原因とする気候変動の緩和において有効な手段のひとつであり、当社グループが環境課題に取り組むうえでも重要な要素であると認識しています。

また、RE100は、加盟する日本企業に対し、日本の再エネ普及目標の向上や、「企業が直接再エネを利用できる、透明性ある市場の整備」に関して、政策関与と公的な要請を積極的に行うことを要請しています。当社は、経済産業省資源エネルギー庁の事業である「エネルギー供給構造高度化法に基づく非化石電源に係る認定業務」について、国の委託を受けた第三者機関として、認定に係る実務のほか、「非化石証書の利用価値向上に係る調査事業(FIT非化石証書のトラッキングに係る調査事業)」を2018年より受託しており、2020年3月に発行されたRE100による日本の再エネ市場概況レポートでは、当社が提供する電子的トラッキングシステムを使用した実証実験について記載されています。

当社グループは、自らの事業運営で使用する電力の再生可能エネルギーの利用拡大だけでなく、これらの関連事業参画を通じて、RE100加盟企業として、日本における再生可能エネルギー市場の成長にも貢献していきたいと考えています。

ITセクター企業におけるGHG排出源の上位には、主に自社保有のデータセンターの稼働がありますが、当社グループは自社資産としてデータセンターを保有しておらず、用途に応じて必要な設備環境を豊富なアライアンス企業の中から調達・選定し、お客様の要望に沿ったデータセンターを提供しており、環境性能の高いデータセンターの活用を推進しています。

当社グループが郊外型データセンターとして活用している小浜データセンター※1(福井県小浜市)では、最新の空調技術「壁吹き出し方式空調システム」を採用しています。

この方式は、空調機械室間仕切壁を介して直接サーバールーム内に冷気を供給するため、従来の床吹出し方式に比べ空調システム系の大幅な電力低減が可能となります。

また、冷気と暖気を混ぜない完全な循環型にすることや整流機構を設けることで、22℃の給気でも十分にIT機器を冷却することができます。

さらに寒冷地に立地している利点を活かした外気冷房やフリークーリング※2の併用で、想定電力の100%使用時にはPUE※3 =1.2台を実現できる環境配慮型省エネデータセンターとなっています。

また、その他のデータセンターについても2020年度からGHG排出量の確認に着手し、より環境に配慮した活用をめざします。

2050年代8月の首都圏の地上気温は、1990年代に比べ2~3℃上昇するとの予測があるなか、将来、都市化によるヒートアイランド現象に気候変動による気温上昇が重なることで、都市部ではより大幅に気温が上昇し、人びとの健康や労働環境など、都市生活における影響が懸念されています。

当社グループは、全社員を対象としたテレワーク制度を2017年10月より導入しています。テレワークは、従業員の生産性向上の実現だけでなく、通勤時の交通利用に伴うGHG排出の抑制や、大規模な気象災害や感染症流行など、災害発生時における従業員の安全性や事業の継続性の確保にも有効です。当社グループの従業員は、アフターコロナに向けてテレワーク中心の勤務からテレワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリッドワークに移行しつつあるなか、環境負荷低減への意識を維持し業務を進めています。また、国内各所へのサテライトオフィスの設置や、本社ビルのフリーアドレス化の推進により、エネルギーの効率改善が図られています。

環境長期ビジョン2050に掲げる「ゼロエミッション社会実現」に向けては、サプライチェーン全体でのGHG排出量の削減が重要であることから「2027年までに購入した製品・サービス(Scope3カテゴリ1)の調達金額の40%を占めるサプライヤーがSBT相当の目標を設定する」を2022年にマテリアリティのKPIとして設定し、サプライヤーとのコミュニケーションを行っています。また、2024年には「販売した製品・サービス(Scope3カテゴリ11)の使用に伴うGHG排出量削減率(2021年度比)」を新たなKPIとして設定しました。引き続き、調達におけるGHG 排出量の低減への取り組みの強化を図っていきます。

BIPROGYグループは、品質、コスト、納期、サービスに加え、環境に配慮した事業活動、持続可能な社会の発展への貢献など、総合的な観点から調達判断を行っています。また、BIPROGYは、「BIPROGY株式会社 グリーン調達ガイドライン」に従い、環境保全を推進しているサプライヤーからの環境負荷の少ない製品・サービスの調達を推進しています。

BIPROGYグループは、「環境長期ビジョン2050」に基づき、グループ全体の事業活動を通じてゼロエミッション社会の実現を目指しています。また、パリ協...

環境長期ビジョン2050に掲げる「ゼロエミッション社会実現」に向けては、サプライチェーン全体でのGHG排出量の削減が重要であることから「2027年まで...

In order to improve the reliability of its non-financial information, the G...